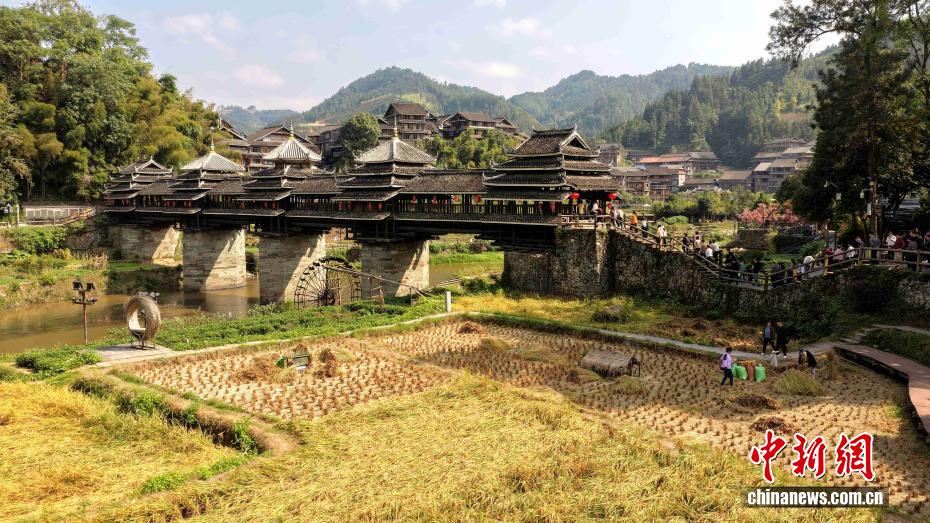

深山篾匠的坚守:龚厚友与他的竹编传承

摘要提示:初冬时节,位于广西桂林市龙胜各族自治县江底乡建新村云雾缭绕、景色宜人。在这个被群山环抱的村落里,年近七旬的龚厚友手持篾刀,一根青竹在他手中娴熟地被分解成粗细均匀的竹篾。这门手艺,他已经练了五十余载。

中新网广西新闻11月13日电(潘志祥 蒙燕明)初冬时节,位于广西桂林市龙胜各族自治县江底乡建新村云雾缭绕、景色宜人。在这个被群山环抱的村落里,年近七旬的龚厚友手持篾刀,一根青竹在他手中娴熟地被分解成粗细均匀的竹篾。这门手艺,他已经练了五十余载。

今年69岁的龚厚友是江底乡远近闻名的竹编工匠达人,他同时也是龙胜各族自治县民族社区学院非遗代表性传承人,曾获广西2024年百姓学习之星、广西第三届“能者为师——共创美好新生活寻找社区好老师”活动全区总决赛三等奖等奖项。

“自幼热爱竹编工艺,从小学开始,就跟着村里面的长者学习竹编工艺,在耳濡目染中,逐渐掌握竹编技巧,到了初中已经可以帮家里编织撮箕、箩筐等生产生活工具。”龚厚友的手指布满老茧,却灵活地将竹篾穿插、拉紧,一个结实的竹篮渐渐成形。他所在的建新村地处深山,竹林资源丰富,竹编曾是这里每户人家的必备技能。

走进龚厚友的家中,只见各式竹编产品琳琅满目,背篓、菜篮、鱼篓,甚至还有精巧的竹灯罩和装饰品。每一件都散发着竹子的清香,展现着传统工艺的精湛。“现在会这门手艺的人越来越少了,年轻人宁愿出去打工,也不愿学这个。”龚厚友的语气中透着一丝遗憾。

制作竹编工序繁琐,从选竹、破竹、削篾到编织,全部依赖手工。学艺之初,龚厚友的手经常被篾片划伤,“鲜血直流是常事”。但他坚持了下来,不仅掌握了长辈们传授的全部技艺,还在传统基础上创新,设计出更符合现代人审美的新款式。

近年来,随着乡村旅游的发展,龚厚友因其竹编手艺佳、产品质量好,产品逐渐“走红”。游客们对这些纯手工制作的竹器爱不释手,订单渐渐多了起来。他说,十里八乡的村民都来找他预订,连背篓一年都要卖出去100多个。

龙胜县文旅部门将竹编工艺列入非物质文化遗产保护名录,定期组织年轻人前来学习,同时,龚厚友也不定期到教育局组织的社区成人教育培训班进行现场授课,希望更多的年轻人传承这份手艺。

“只要还有人愿意学,我就会一直教下去。”龚厚友说。他介绍,自己经常跋山涉水,入户传授与指导竹编技艺。目前,他已指导与培养了一批民族竹编手工艺技能人才。他表示,这些年来,虽然进度慢,但竹编技艺总算有了传承的希望。在他看来,这些竹编不仅是日用品,更是祖辈智慧的结晶,记录着山里人的生活哲学。

每天,龚厚友会在自己的竹编作坊里忙碌六七个小时。篾刀起落间,竹香弥漫,编织声沙沙作响,诉说着一个关于坚守与传承的故事。在龙胜这片深山里,他正用自己的初心,守护着传统工艺。(完)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号