广西百色非遗融入旅游终端 文化在烟火中“活”起来

摘要提示:百色地处桂西腹地,既是红色热土,又是壮乡文化的重要发源地。壮锦、绣球、麽乜等传统技艺代代相传,蕴含着浓郁的民族智慧与生活美学。

中新网广西新闻10月29日电 题:广西百色非遗融入旅游终端 文化在烟火中“活”起来

作者 王志昊

深秋时节,走进广西百色市右江区解放街,一家民族风情浓郁的小店格外引人注目。麽乜(壮族吉祥饰物)悬于檐下,色彩斑斓;织布机旁,游客正跟随壮族手艺人学习麽乜制作;笑语声、针线声交织在一起,构成了一幅别样的“文化景观”。

这家小店不仅是一处非遗手工艺展示点,更是一项文化传承与产业融合的新尝试。它由广西壮族自治区烟草公司百色市公司(以下简称“百色烟草”)参与指导打造,是推动“文旅+终端”建设、助力非遗文化传承发展的一个生动缩影。

让非遗“走出来”

百色地处桂西腹地,既是红色热土,又是壮乡文化的重要发源地。壮锦、绣球、麽乜等传统技艺代代相传,蕴含着浓郁的民族智慧与生活美学。过去,许多非遗手艺人只能在家中小范围制作,难以接触更广阔的市场。

鹅城手信店内挂着五彩缤纷的非遗手作“麽乜”。周世伟 摄

在百色烟草的指导与协助下,右江区粤东会馆对面的“鹅城手信”文创店以“文化展示+旅游体验+社区联动”的形式进行改造升级。营销人员帮助店主优化空间布局,完善体验区与展示区的分区设计,并融入百色本地文化元素,使传统工艺在现代空间中焕发新生。

“以前我们只会在家做了麽乜、绣球拿去店里卖,如今有了更好的环境,还能让游客自己动手参与制作,不仅游客更多了,收入也提高了。”店主笑着说。她是壮族麽乜技艺的传承人之一,如今,她在店内开设了非遗体验课程,让更多游客了解壮乡手工艺的魅力。

让文化“活起来”

百色烟草在推动文化旅游终端建设过程中,坚持“文化赋能、以文塑商”的理念,注重把非遗传承融入消费体验场景。小店内设置的手工体验区,成为游客了解民族文化的重要窗口;而线上展示平台的同步建设,则让非遗产品走向更远的市场。

客户在店内体验自己制作壮锦饰品。王志昊摄

不仅如此,当地营销人员还与文旅部门、社区力量共同探索培训和宣传机制,邀请非遗传承人开展讲习活动,让“看得见的文化”转化为“带得走的记忆”。通过这种方式,非遗文化不再局限于博物馆和展柜,而真正融入了市民与游客的日常生活。

让融合“成体系”

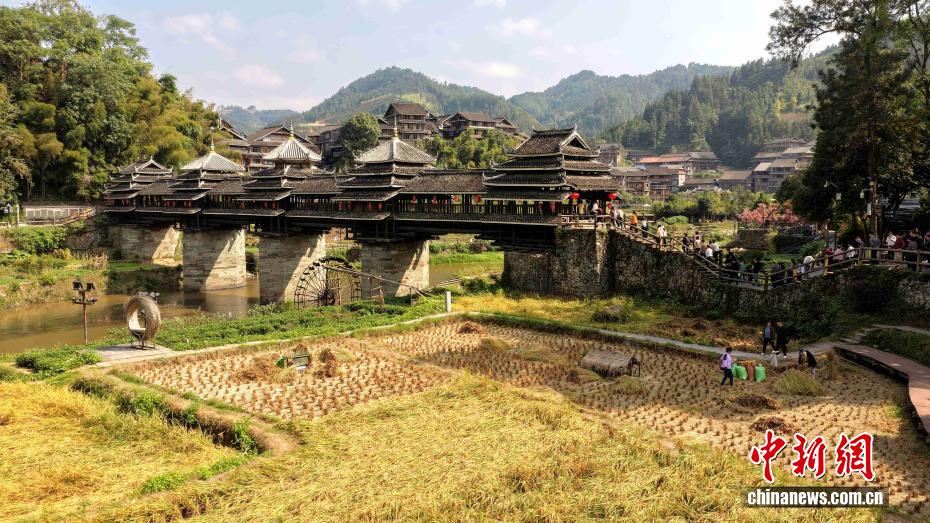

如今,以右江区为起点,百色烟草正把文旅融合的探索向靖西、田阳、田东等更多县市延伸。在靖西锦绣古镇附近,一个以绣球特产为主题的文化终端即将亮相;在田东,以红色文化和传统工艺为主线的红色终端也正在筹建中。

这些店铺升级的共同点,是以零售终端店铺为载体、以文化为灵魂、以体验为纽带,推动非遗传承与旅游发展双向赋能。通过文化展示、互动体验、主题销售等新模式,零售终端不仅成为传播地方文化的“窗口”,也成为带动群众就业增收的“新引擎”。

店内挂满了琳琅满目的壮乡非遗手信。王筱萍 摄

“烟草行业服务地方经济发展,关键要找准融合点、创新承载体。” 百色烟草营销中心负责人表示,“我们希望通过打造一批有文化、有温度、有内涵的特色终端,让传统文化在现代商业中焕发新生命,为地方文旅高质量发展贡献力量。”

让传承“有温度”

文化的力量,往往源自生活的点滴。在百色的文旅线路上,一个个特色旅游终端如同散落在城市与乡野间的文化坐标:游客在旅途中欣赏红城风光的同时,也能在这些终端中看到手工艺的灵动、感受到壮乡文化的厚度。

从右江到靖西,从田东到田阳,非遗文化的针线穿引着传统与现代、文化与产业的融合之线。它不仅延续了历史的文脉,也点燃了当下的生活烟火。

百色烟草人用心搭建平台、用情守护文化,让一个个小终端成为文化自信的展示窗,也成为乡村振兴和文旅融合的新动力源。

如今,在壮乡百色,绣球与麽乜不再只是民间的手艺,而成为连接文化与经济、传统与未来的美丽纽带。非遗文化,在烟火气中“活”了起来,也在新时代的发展中“红”了起来。(完)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号